来源:琳娜 2019-10-22 阅读:次

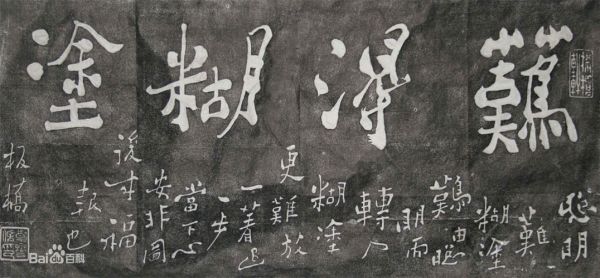

郑板桥(1693-1766),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州,人称“板桥先生”

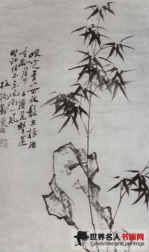

板桥先生一生只画兰、竹、石,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”

代表作品有《修竹新篁图》《清光留照图》《兰竹芳馨图》《甘谷菊泉图》《丛兰荆棘图》等,著有《郑板桥集》。

传统的兰竹大多数表现为欣赏性的、娱乐性的,主题画面主要追求自然形象的真与美、绘画技能的高与低、笔墨运用的娴熟与雅俗。

而到了郑板桥的笔下,除了达到这些技能技巧外,题画诗还赋予这题材新的思想内容和深邃意境,

使花鸟画亦能产生思想性、抒情性,给人以深刻的感受。

他在《兰竹石图》中云:“要有掀天揭地之文,震电惊雷之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画,固不在寻常蹊径中也。”

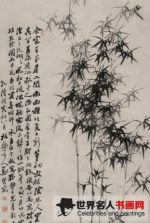

画出的竹子,神似坡公,多不乱,少不疏,脱尽时习,秀劲绝伦。

自己曾有诗写道:“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思,冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。

他通过观察和艺术创作的实践,提炼出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”的理论。

“眼中之竹”是自然实景,是对自然的观察和从中体验画意;“胸中之竹”是艺术创作时的构思;“手中之竹”是艺术创作的实现。

他把主观与客观、现象与想象、真实与艺术有机地融为一体,创造了师承自然,而又高于自然的境界。

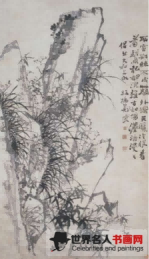

《竹石图》画幅上三两枝瘦劲的竹子,从石缝中挺然后立,坚韧不拔,遇风不倒。

郑板桥借竹抒发了自己洒脱、豁达的胸臆,表达了勇敢面对现实,绝不屈服于挫折的人品,竹子被人格化了。

此时,“诗是无形画,画是有形诗。

郑板桥所画竹子大多是借竹缘情,托物言志,抒发了“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的情怀,

表现出“立根原在乱岩中,任尔东西南北风”的坚强。

竹子的高风亮节,坚贞正直,高雅豪迈等气韵,不仅被他表现得淋漓尽致,这也正是郑板桥作品不同于传统花鸟画之处,不同于前人之处。

世界名人书画网编辑 文/艾薇

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)