来源:琳娜 2019-03-05 阅读:次

闲适,是清闲安适的一种状态。不求激越,内心平和,在一种无所谓有、无所谓无的生存状态中的闲适,也许是现代都市人所难以拥有的心境。

那日,与朋友相约高楼一隅,因为在那里,推窗便可以尽览山水州城,俯瞰都市穿行,拂面而来的是湘水江面的阵阵清风。此时的心境,似乎有一种脱离于烦琐与纠结的超然,一种不再混沌与喧嚣的闲适。窗外一轮夕阳徐徐而下,让清晰的都市色彩变得逐渐暗淡,而后逐渐模糊,将城市的节奏与喧闹的符号在江风之中逐渐舒缓,甚至逐渐消失。这时所拾取的,自然有一种清风自来的心境,已经与黄昏作别,与喧嚣再见,如同纵一苇之所如、凌万顷之茫然的空灵与旷达。

我们的话题自然聊起了闲适,聊到了古人的散淡与平和,聊到了我们目前对于书法所继承的表观片面性。当然,古人经典所传达的是一个全面而丰满的个体,塑造这一个体需要各种因素的集合,却很容易让人只浅薄地看到书作外在的表象。且不说古人的艺术语言,就只看看他们的闲适。试想,在没有现代信息元素的古代,不仅仅是毛笔作为书写的主要工具,也不仅仅是没有干扰和诱惑的生活环境,古人在舒缓的生活节奏中已经持续将读书、写字作为生活的主要部分,不求展览与发表,不求闻达于当下,甚至有些似乎与时代节奏有些不合辙的遁迹归隐。这种近乎孤独的闲适流淌在书法里,流淌在血液中,在书写中一任笔端流露,那么自然、那么泰然,也那么安然。

我喜欢登上飞机在闲适中俯瞰地面的感觉,因为视角的改变,会让人的认识改变。习惯了在地面的视角,认为自己和周围是多么地宽大,而当飞上天空往下看的时候,会突然发现原来认为宽大的地面、周围的人和物一下子变得多么渺小。所以,当远离一个当然的节奏,站到一个合适的高点,再来看看你曾经的所有,你会惊诧于以往习惯了的错觉。我觉得,忙碌中拥有一分理性的闲适,会让人多一份冷静的思考。在形成惯性的思维和习以为常的认识正磨灭自我的时候,不妨登上前行的班机,透过白云朵朵,看人群、车群在地面的缓慢爬行。即使是汽车、轮船,抑或是火车,相比云端的视角,也是如此缓慢,如此微不足道,渺小至极。

闲适改变认识。不是浑浑噩噩的无知无识、糊里糊涂,而是抽身局外,放眼湖山的达观。其实,闲适的感觉如同优游超逸的自我心境。周国平说:“闲适和散漫都是从俗务中抽身出来的状态,心境却迥异。闲适者回到了自我,在自己的天地里流连徜徉,悠然自得,内心是宁静而澄澈的。散漫者找不到自我,只好依然在外物的世界里东抓西摸,无所适从,内心是烦乱而浑浊的。”可见,闲适的心境是自我行为的主观调适。陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”所传达的田园静谧,有着生命回归的闲适与坦然。王维的“倚杖柴门外,临风听暮蝉”,有着在闲适之余无意沉浮的自我与达观。苏轼身贬黄州面对自然界的暴风骤雨,感同身受于生命旅途沉浮的大雨泥泞,有着“莫听穿林打叶声”和“一蓑烟雨任平生”的泰然与慰藉。这些自我营造的闲适,生动真实地坦陈于字里行间,便是古代文人选择的生命态度与生活逻辑,他们与菊花、蝉鸣、烟雨那么契合,那么同频共振,也那么与世无争。

闲适获得自若,毕竟自己的世界属于自己,自己应该知道自己的所需、所求和所向。古人有云:“盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”拥有如此心境,对待周身闹如集市的烦琐,对待名利争斗、虚荣得失的浮躁,则可能更加坦然澄澈、洞若观火。眼光所及之处,即便是阴雨,也会有着你若安好,便是晴天一般的阳光。

多些闲适,我想,收获的不会只是闲适本身。

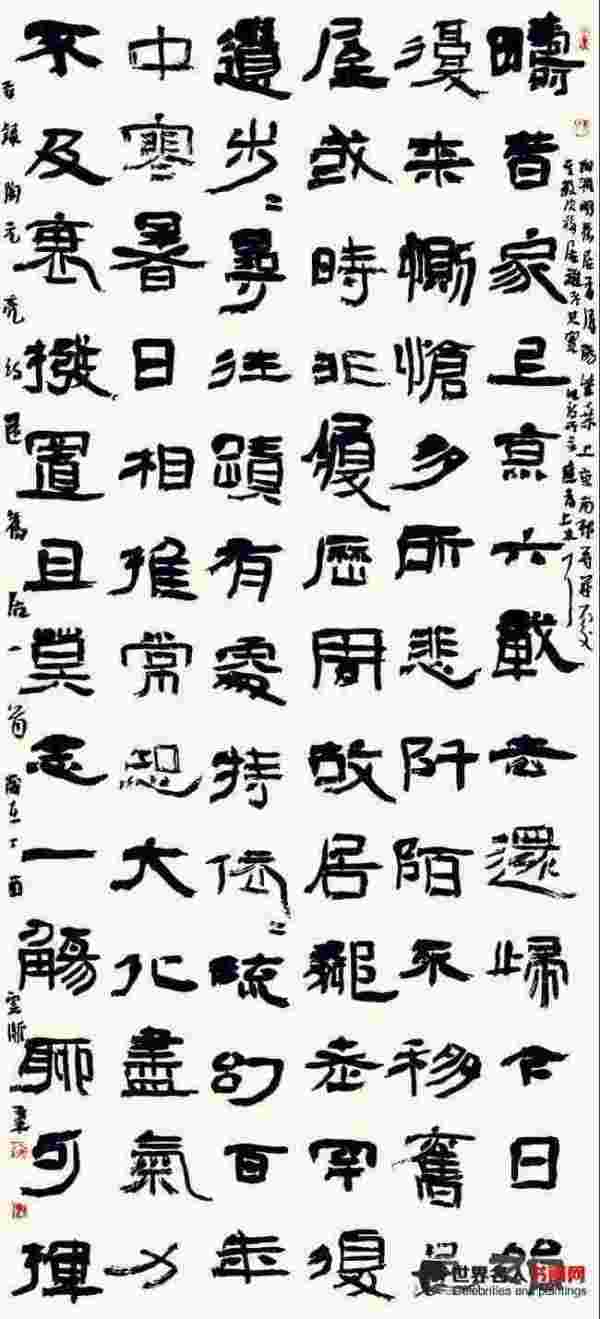

伍剑书陶渊明诗《还旧居》

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)