来源:世界名人书画网 2025-03-17 阅读:次

文/林春柳

法国作家罗曼·罗兰说:“艺术的历史最大的公用是使用它接近一个时代的灵魂,从而使它能触及情感的源泉。艺术的伟大意义在于它能显示人的真正感情,内心生活的奥秘和热情的世界。”

吴也宁出生于宜兴这片成就了像徐悲鸿、吴冠中、吴大羽等艺术大家的土地上。吴也宁的父亲曾就读苏州美专,是颜文梁先生的学生。因此,吴也宁在他父亲身上,还有书柜里,耳濡目染,获得了绘画的最原始感知。八十年代他参加过美术专科考试,由于英语科目失去了与院校绘画学习的机会。不过,如果上帝在你面前关上了这一扇门,他会给你打开另一扇窗户。后来吴也宁参加的工作并没有走远绘画这块空地,与绘画相关的事业为他后来从事油画架起了桥梁。

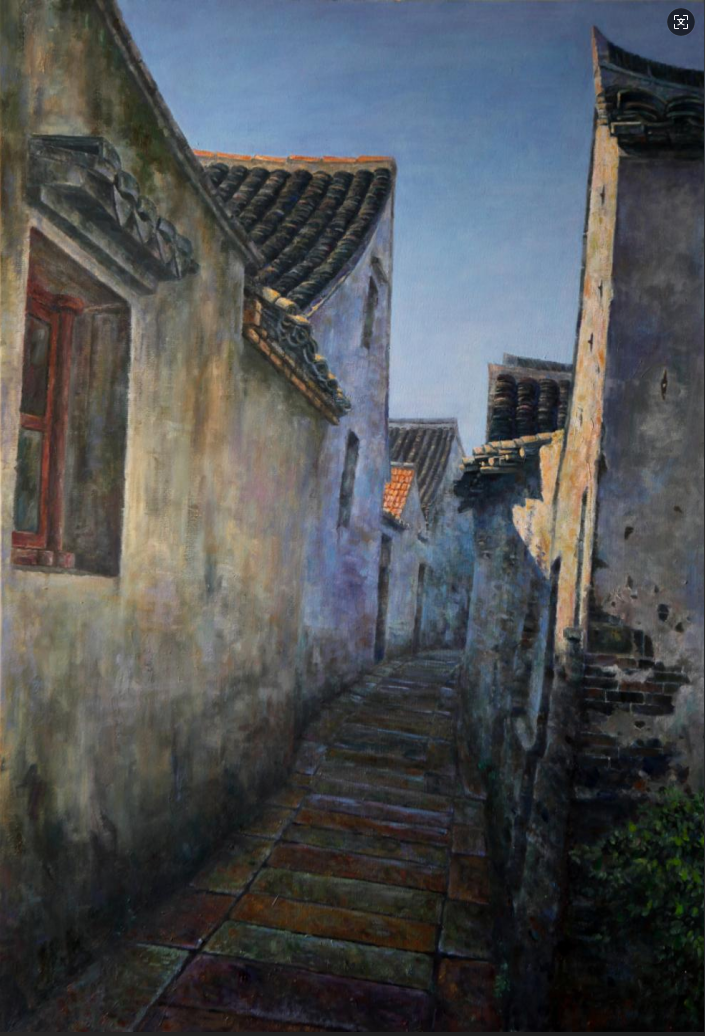

吴也宁的风景是写实的,他喜欢描绘静止的场面。在这些的风景里,吴也宁的视点很低,像《阳光下的大铺桥》、《雨中石桥》、《茉莉花香》等作品,他几乎是一种伏蹲的姿态,直入我们的眼瞳是物体,石桥,房墙。我们只能看见天空的一角。这些风景里面,我们极少看到人的出现,长长的小巷,安静沉寂,它的青春不再,岁月不再,仿佛一个年迈孤独的老人拖着他的脚步,路上拉着他长长的身影。这样的视点,把我们拉向了风景的历史。《水乡》是以冷色调向观众拉开了序幕,唯见一船家在雾气中撑船,蓝色的河流一直弥漫天空,给人意境悠远的感觉,可见吴先生在选择色彩时是与他的直接观察和感受有关。艺术家进行创造的活动,它强调此时此地的感情,这此时此地的感情的发生,有时是突然而来,就像灵感的发生一样,但是这“突然”发生之前是建立在对自我、对生命不断的思考和沉淀。所以,当吴也宁抓住能够与他的内心思想相对应的物象的时候,表达就呈现了。

吴也宁擅长于局部细节刻画,而每一小场景,我们都可以预见大的画面,画外还有画、画外亦有话。在《逝去的家园》这组画里,吴也宁转换了他的视点,提炼地展示它们。人们从门口探去,看到一片绿丛,似乎能联想到视觉深处的院子曾经有孩子在嬉戏,奔跑;或者某个闷热的下午,一个没有玩伴的孩子心情低落地走过,手指轻轻地划着墙体;门牌的记号,变成了一个人类存在的历史的标志,它曾被写进某人的信封里,并寄向远方。窗户上的那一缕阳光,是现在的阳光,也是过去的阳光。然而,这些曾经有过的风景,它们消失在时间脚下。时间像流水一样不停歇,毫无留情,人类曾经在这一片土地上的生产活动已经消失。房子变成了由一堆死去的石头砌起来的一个框架,生命的气息,因为被抛弃而虚弱。但是,任何的死物,都会因为画家的情感,在他那抓着画笔的手里生长起来。正如凡·高所说:“只要后来的人记住他的名字,他就没有死去。”

现代文明如同一把双刃剑,一方面,它极大地提高了人类的生活质量,使得信息获取更加便捷,交通更加发达,医疗条件得到显著改善;另一方面,它也以前所未有的速度摧毁着传统的家园和文化景观。古老建筑、历史遗迹在城市化进程中往往成为“牺牲品”,被高楼大厦所取代。这种物质层面的破坏,往往伴随着文化记忆的消逝和身份认同的模糊。为此,吴也宁说:“我们并没有离开家,但却像无家可归的孩子。”人的脚步走得太快,有时候需要等待他的心灵。艺术是心灵情感的一种诉求,艺术功能其中就是艺术家借物象表达他的思想与情感。他笔下的古镇街道、楼房、石桥、流水、墙体、窗户,甚至阳光与雨水,都是他思想情感的载体。

吴也宁的作品就是来自于他对他周围世界的关注进行的创作,他的出发点很单纯,为了曾经参与建造的人类的生产活动不被那么快地遗忘,为了一个时代的人类生存的面貌应该写进史册,因为在这个现代都市文明逐渐进化的社会,人类心灵的目光最后将一定伸向亘古不变的土地上。美国画家安德鲁•怀斯他的绘画处处可见他对他脚下的那块土地的热爱,他在他的画面建筑了他的情感家园。显然,怀斯还没有走远,主题的延续使我们感到人类的本质情感是相同的、感知是相同。吴也宁画江南水乡的古镇风景,吴也宁仿佛在缅怀他过去童年的风景,但是更深的层面是他在的绘画世界里面寻找,寻找自我,寻找人类已经遗失的精神家园。

吴也宁的绘画不仅仅是物象再现,他在进行再创造。这创造,它源于心灵的呼唤,他说,绘画是一块私地,这块私地就是他的心灵之地。吴先生面对浮华的世界,一如既往地保持着清醒的头脑和单纯而真挚的心灵。在未来的日子,他对艺术的深情会继续谱写他的生命的乐章,那支油画的笔就是他的帆,在油画布的海洋上,将带他开向更远处。

油画:逝去的家园

油画:阳光下的大浦桥

油画:安昌老桥

油画:茉莉花香

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)

长按指纹识别二维码加关注,或微信搜索公众号“世界名人书画网”(ID:sjmrshw)